Contrairement à une idée reçue, la performance de votre voilier ne dépend pas que de vos voiles. La véritable clé se trouve sous l’eau : votre quille et votre safran sont des ailes hydrodynamiques actives, pas de simples appendices passifs.

- Leur profil et leur état de surface déterminent la portance qui lutte contre la dérive et génère de la vitesse.

- Leur « pilotage » fin est crucial pour éviter le décrochage, une perte brutale de contrôle similaire à celle d’un avion.

Recommandation : Considérez chaque intervention sur vos appendices (carénage, réparation) non comme un entretien, mais comme une opportunité d’optimiser le « vol » de votre bateau.

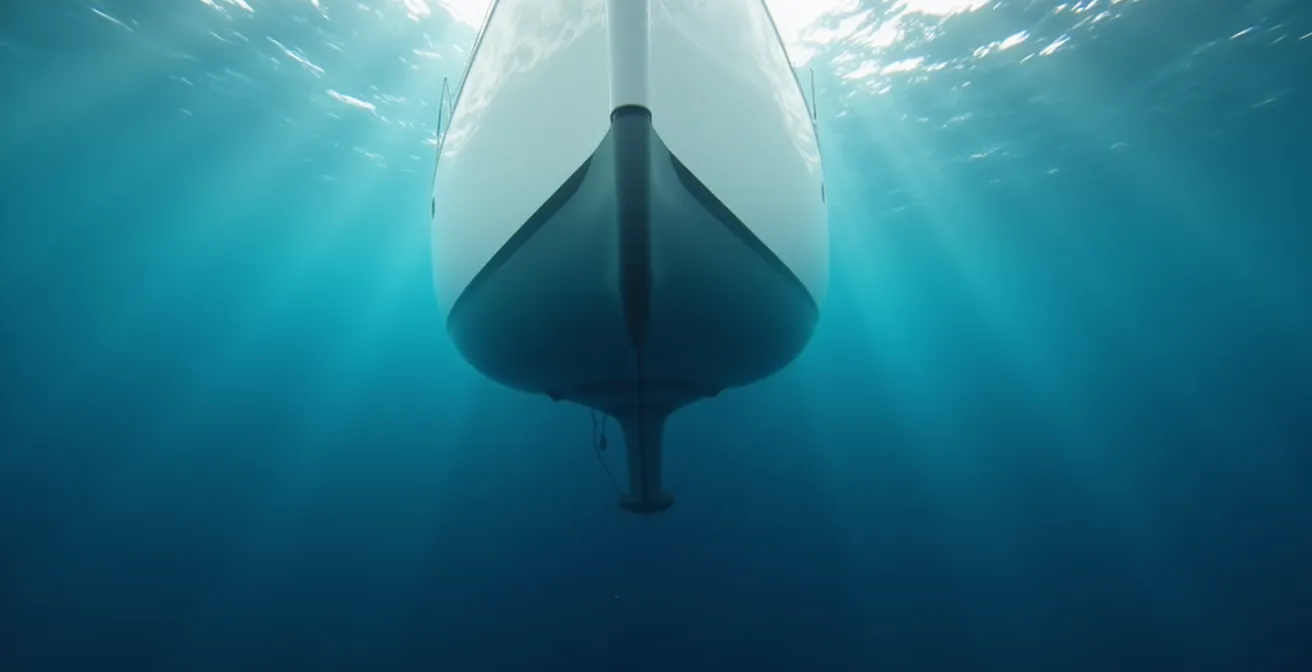

Pour de nombreux navigateurs, qu’ils soient propriétaires de longue date ou régatiers occasionnels, la vie sous la ligne de flottaison reste un mystère. La quille est perçue comme un simple poids garantissant la stabilité, et le safran comme un volant permettant de tourner. Cette vision, bien que fonctionnellement juste, occulte une vérité fondamentale et passionnante : ces deux appendices sont en réalité des ailes. Ils fonctionnent sur les mêmes principes hydrodynamiques que les ailes d’un avion dans l’air. Comprendre cette « face immergée de la performance » n’est pas qu’un exercice intellectuel pour physicien ; c’est la clé pour débloquer un potentiel de vitesse, de cap et de sécurité que beaucoup ignorent.

Loin des discussions habituelles sur la dernière voile à la mode ou le réglage fin du pataras, s’intéresser à ses appendices, c’est toucher au cœur du réacteur. La forme de leur bord d’attaque, la finesse de leur profil, leur état de surface ou leur angle d’incidence sont des paramètres qui influencent directement votre capacité à remonter au vent et votre vitesse sur l’eau. Mais si la véritable clé n’était pas dans la puissance brute que l’on ajoute sur le pont, mais dans la réduction de la résistance et l’optimisation de la portance que l’on cultive sous la coque ?

Cet article vous propose de plonger sous la surface. Nous allons décortiquer le rôle de ces ailes sous-marines, expliquer les forces en jeu, et vous donner les clés pour comprendre comment chaque détail, de la conception au simple nettoyage, transforme le comportement de votre voilier. Vous ne regarderez plus jamais votre quille et votre safran de la même manière.

Pour naviguer à travers les concepts fondamentaux de l’hydrodynamisme appliqué, ce guide complet est structuré pour vous emmener des principes de base aux optimisations les plus pointues. Le sommaire ci-dessous vous permettra d’explorer chaque aspect en détail.

Sommaire : Les secrets de la performance hydrodynamique de votre voilier

- La quille : à la fois le lest et l’aile de votre voilier

- Quelle quille sous votre coque ? Le guide pour comprendre les avantages de chaque appendice

- Le safran : bien plus qu’un volant, une aile sensible à ne jamais brutaliser

- Vos appendices sont des ailes : comment la quille et le safran vous permettent de « voler » dans l’eau

- Le décrochage : quand vos appendices vous lâchent, comment reprendre le contrôle

- La glisse parfaite : pourquoi la préparation de votre coque est plus importante que votre dernière voile

- Les appendices du futur : quand les quilles basculent et les safrans volent

- Les secrets de la glisse : le guide de l’hydrodynamisme pour les nuls

La quille : à la fois le lest et l’aile de votre voilier

La fonction la plus évidente de la quille est de servir de lest. En positionnant une masse importante (souvent en fonte ou en plomb) très bas sous la coque, elle abaisse le centre de gravité global du voilier. Ce faisant, elle crée un « moment de redressement » qui s’oppose à la force du vent dans les voiles, limitant ainsi la gîte et empêchant le bateau de chavirer. C’est son rôle de stabilisateur, un contrepoids essentiel et passif.

Cependant, sa mission la plus fascinante est active : la quille est avant tout une aile verticale. Son profil, souvent inspiré des profils aéronautiques NACA, est conçu pour générer de la portance. Lorsque le voilier avance avec une légère dérive (il ne va jamais parfaitement droit), l’eau s’écoule plus vite sur sa face « extérieure » (sous le vent) que sur sa face « intérieure » (au vent). Cette différence de vitesse crée une dépression sur la face extérieure, aspirant littéralement le bateau au vent. C’est cette force de portance, perpendiculaire au flux de l’eau, qui constitue le plan anti-dérive et permet au voilier de remonter contre le vent au lieu de déraper latéralement.

Cette vision de la quille comme une aile change tout. Le moindre défaut sur son profil, la rugosité de sa surface ou les vibrations de son bord de fuite peuvent perturber l’écoulement de l’eau, dégrader la portance et augmenter la traînée. Visualiser les filets d’eau qui glissent sur cette aile immergée permet de comprendre l’importance capitale de sa forme et de son entretien.

Comme le montre cette image, l’interaction entre l’eau et le profil de la quille est un phénomène complexe. Un écoulement propre, dit laminaire, est le graal recherché. Toute perturbation le transforme en flux turbulent, synonyme de perte d’efficacité et de vitesse. La quille n’est donc pas un simple morceau de métal, mais une pièce hydrodynamique de haute précision.

Quelle quille sous votre coque ? Le guide pour comprendre les avantages de chaque appendice

Le principe de la quille-aile se décline en de multiples architectures, chacune répondant à un compromis différent entre performance, tirant d’eau, coût et programme de navigation. Comprendre le type de quille qui équipe votre voilier, ou celui que vous convoitez, est essentiel pour anticiper son comportement en mer et ses contraintes à terre.

Les quilles longues, typiques des voiliers plus anciens, offrent une stabilité de route exceptionnelle mais sont moins performantes au près. À l’opposé, les quilles modernes à bulbe (GTE – Grand Tirant d’Eau) concentrent le lest très bas pour un maximum de couple de redressement et une surface mouillée réduite, favorisant la vitesse et le cap. Entre ces deux extrêmes, une myriade de solutions existe : le bi-quille permet l’échouage à plat, le dériveur intégral offre un accès inégalé aux mouillages peu profonds, et la quille relevable cherche le meilleur des deux mondes.

Chaque conception a des implications directes sur la sécurité. Par exemple, la solidité de la liaison quille-coque est un point de vigilance majeur. L’étude de cas du voilier Gin Fizz en Nouvelle-Calédonie, qui a cassé son safran sur un récif, illustre bien l’importance du design : sa conception semi-suspendue a permis de ne briser que la partie basse, évitant une voie d’eau et permettant au bateau de rentrer au port. Ce même principe de « fusible » peut s’appliquer à certaines conceptions de quilles.

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques des principaux types de quilles, vous aidant à visualiser rapidement les avantages et inconvénients de chaque solution, comme l’indique cette analyse comparative des appendices.

| Type de quille | Tirant d’eau | Performance au près | Échouage possible | Stabilité |

|---|---|---|---|---|

| Quille longue GTE | 1.80m+ | Excellente | Non | Très bonne |

| Bi-quille | Réduit | Bonne | Oui | Excellente à la gîte |

| Dériveur intégral | Variable | Moyenne | Oui | Correcte |

| Quille relevable | Variable | Bonne | Partiel | Bonne |

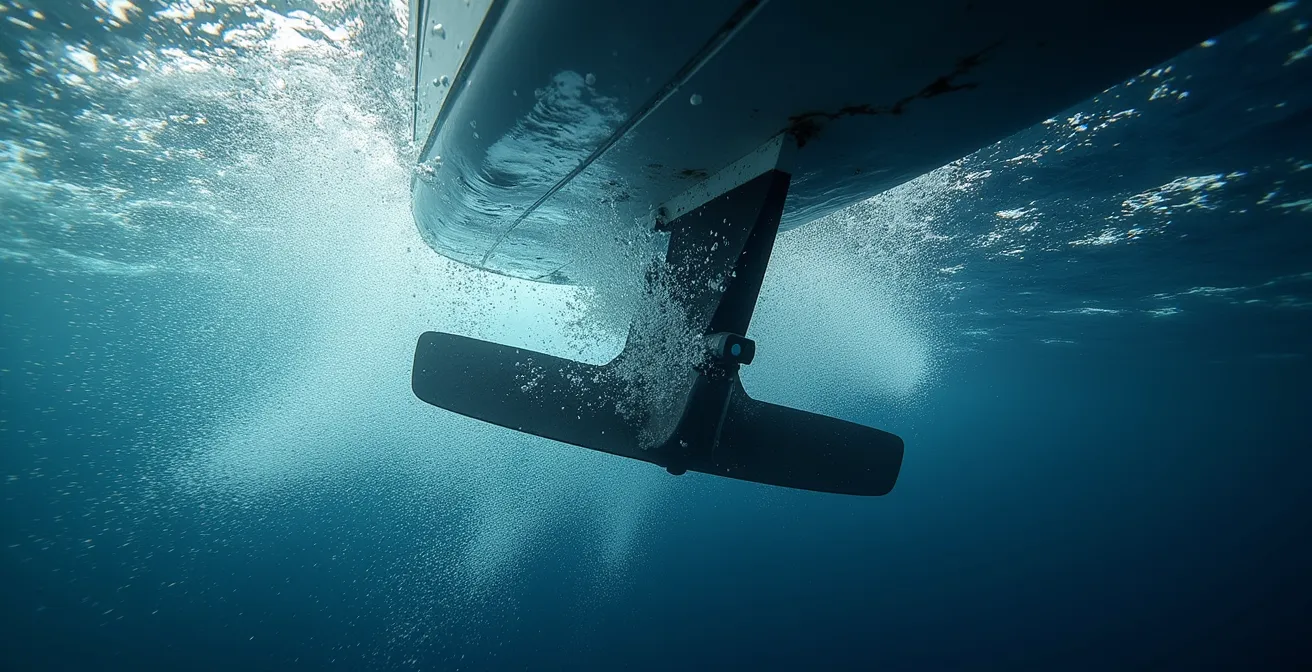

Le safran : bien plus qu’un volant, une aile sensible à ne jamais brutaliser

Tout comme la quille, le safran est une aile hydrodynamique, mais son rôle est celui du contrôle directionnel. Le barreur ne tourne pas simplement un volant : il modifie l’angle d’incidence de cette aile pour créer une portance latérale qui fait pivoter l’arrière du bateau. Cette nuance est cruciale. Un angle de barre excessif ne fait pas mieux tourner le bateau ; au contraire, il le freine brutalement en créant une traînée énorme et risque de provoquer un décrochage.

La recherche de la performance passe par une utilisation minimale de la barre. Un voilier bien équilibré, où les forces du plan de voilure et du plan anti-dérive s’harmonisent, navigue quasiment tout seul. Le rôle du barreur est alors d’apporter de micro-corrections pour maintenir le cap optimal et sentir les réactions du bateau. Comme le formule un expert :

Le toucher de barre fait la différence entre les grands barreurs. Leur grand secret consiste à conserver au maximum la barre dans l’axe longitudinal du bateau afin de ne pas freiner sa vitesse.

– Band of Boats, Article sur le safran et la performance

L’architecture du safran a également un impact majeur. Les voiliers modernes, larges de l’arrière, sont souvent équipés de doubles safrans. Cette configuration permet, lorsque le bateau gîte, d’avoir toujours un safran travaillant de manière quasi verticale dans l’eau, donc avec une efficacité maximale. Des analyses montrent que les doubles safrans offrent une meilleure efficacité qui peut atteindre 30% à la gîte par rapport à un safran unique qui sortirait partiellement de l’eau. Brutaliser cette aile sensible en donnant de grands coups de barre est donc le meilleur moyen de perdre en vitesse et en contrôle.

Vos appendices sont des ailes : comment la quille et le safran vous permettent de « voler » dans l’eau

L’analogie avec l’aéronautique est la manière la plus intuitive de comprendre le fonctionnement combiné de la quille et du safran. Ensemble, ils forment le plan anti-dérive, l’équivalent des ailes et de la dérive d’un avion. Leur objectif est de transformer la pression du vent, qui devrait pousser le bateau de côté, en une force propulsive vers l’avant.

Le moteur de ce « vol sous-marin » est la portance. Cette force naît de la différence de pression entre les deux faces du profil (l’intrados au vent et l’extrados sous le vent). Fait crucial, cette force n’est pas linéaire : des études en hydrodynamique montrent que l’efficacité des appendices n’est pas linéaire car la portance augmente au carré de la vitesse. Cela signifie que doubler sa vitesse ne double pas la portance, elle la quadruple ! C’est pourquoi un voilier qui prend de la vitesse semble soudain plus « calé », plus stable sur sa trajectoire et moins sujet à la dérive : ses ailes sous-marines fonctionnent à plein régime.

Ce principe explique le raisonnement parfois contre-intuitif des régatiers. Ils peuvent choisir un profil d’appendice générant moins de portance intrinsèque mais plus de traînée, car le gain de vitesse qui en résulte augmente la portance globale de manière exponentielle.

Étude de cas : l’impact d’une traînée parasite

L’exemple le plus parlant est celui d’une planche à voile de compétition. Un simple brin d’herbe ou une algue accroché à l’aileron (qui est sa quille et son safran combinés) peut faire chuter la vitesse de 25 à 10 nœuds instantanément. Ce n’est pas le poids de l’herbe qui freine, mais la turbulence qu’elle crée. Cette turbulence détruit le flux laminaire, annule la portance et fait exploser la traînée. Cet exemple extrême démontre à quel point la géométrie et la propreté du profil des appendices sont critiques pour la performance.

Le décrochage : quand vos appendices vous lâchent, comment reprendre le contrôle

Le terme « décrochage » est bien connu en aéronautique : c’est quand une aile, trop cabrée, ne génère plus de portance, entraînant une chute brutale de l’avion. Le même phénomène existe en hydrodynamique et peut survenir sur votre quille ou, plus fréquemment, sur votre safran. Un décrochage du safran se produit lorsque l’angle de barre est trop important par rapport à la vitesse. Le flux d’eau ne parvient plus à suivre le profil de l’aile, il se décolle et devient chaotique et turbulent.

Les conséquences sont immédiates et souvent angoissantes : la barre devient subitement molle, le bateau ne répond plus et part dans une embardée incontrôlée, souvent en partant au lof (face au vent). C’est une expérience que beaucoup de navigateurs ont vécue par vent fort au portant. La clé est de ne pas s’obstiner. Le réflexe doit être le même que pour un avion : il faut « recoller les filets » d’eau sur le profil. Cela implique de ramener immédiatement la barre dans l’axe du bateau, quitte à perdre momentanément le contrôle du cap, pour permettre au safran de retrouver un flux laminaire et donc sa portance. Une fois le contrôle retrouvé, on peut de nouveau agir sur la barre, mais plus doucement.

Si le décrochage est une perte de fonction temporaire, la perte physique d’un appendice est le scénario catastrophe. Le drame du voilier Cheeki Rafiki, qui a perdu sa quille en plein Atlantique, est un rappel tragique de l’importance de l’intégrité structurelle. Des inspections ultérieures ont montré que des boulons de quille cisaillés par la corrosion étaient à l’origine de l’accident, qui a coûté la vie à l’équipage. Cela souligne l’importance vitale d’une surveillance régulière des liaisons coque-appendices.

La glisse parfaite : pourquoi la préparation de votre coque est plus importante que votre dernière voile

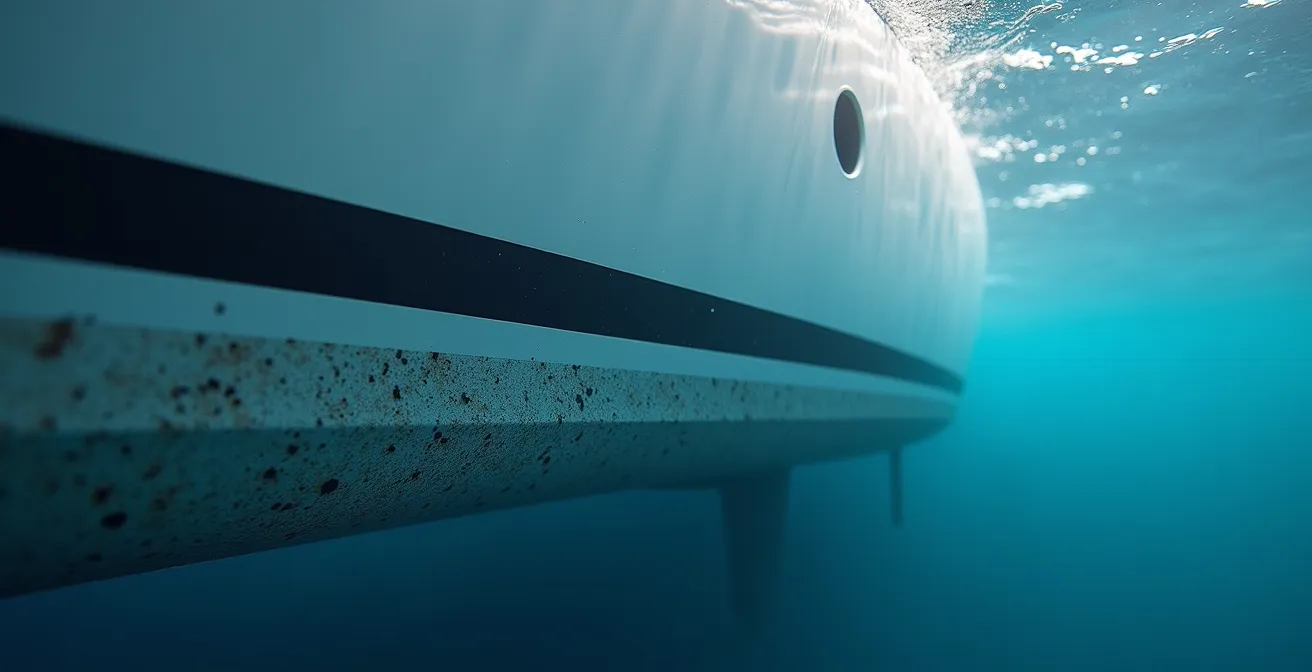

Investir des milliers d’euros dans un jeu de voiles neuves tout en négligeant l’état de surface de sa carène est un non-sens hydrodynamique. La performance d’un voilier est un jeu de gains marginaux, et la plus grande source de perte est souvent la traînée de frottement générée par les appendices et la coque. Une carène mal préparée, avec un antifouling appliqué au rouleau laissant un aspect « peau d’orange », peut saboter tous les efforts faits sur le pont.

Les chiffres sont éloquents. Selon des études sur la performance des voiliers, une surface d’antifouling rugueuse peut augmenter la traînée de 10% et coûter jusqu’à 0,5 nœud de vitesse. Sur une longue navigation, cela représente des dizaines de milles perdus. La quête de la glisse parfaite commence donc à sec, lors du carénage. Il s’agit de s’assurer que les profils de la quille et du safran sont parfaits, sans bosses ni creux, et que l’état de surface est le plus lisse possible.

Les régatiers poussent cette logique à l’extrême, allant jusqu’à poncer leur antifouling à l’eau avec des grains très fins pour obtenir un fini miroir. Pour le navigateur de croisière, l’objectif est plus modeste mais tout aussi important : s’assurer que la liaison quille-coque est parfaitement carénée, que les passe-coques ne créent pas de turbulence et que l’application de la peinture sous-marine est faite avec soin, idéalement au pistolet ou avec un rouleau laqueur.

Votre plan d’action pour une carène de compétition

- Vérifier le profil : Utilisez une latte souple pour contrôler la géométrie de la quille et du safran et identifier les déformations.

- Soigner la jonction : Appliquez un mastic époxy en congé à la liaison quille/coque pour créer une transition douce et éliminer les turbulences.

- Caréner les aspérités : Assurez-vous que tous les passe-coques, sondes et autres ouvertures sont le plus « flush » possible avec la coque.

- Poncer méticuleusement : Après toute réparation ou application de mastic, poncez jusqu’à obtenir un profil parfait, sans la moindre surépaisseur.

- Optimiser l’application : Privilégiez une application de l’antifouling au pistolet pour un état de surface optimal, bien plus efficace que le rouleau traditionnel.

Les appendices du futur : quand les quilles basculent et les safrans volent

La compréhension des appendices comme des ailes hydrodynamiques a atteint son paroxysme avec les voiliers de course modernes, notamment les IMOCA du Vendée Globe. Sur ces machines, la quille n’est plus fixe : c’est une quille pendulaire, un long voile de carbone terminé par un bulbe, qui peut basculer jusqu’à 40° au vent. L’objectif ? Déplacer le lest (le couple de redressement) le plus loin possible du centre pour obtenir une puissance maximale avec un poids minimal. Le bateau navigue alors plus à plat, et toute la puissance des voiles est transformée en vitesse.

L’innovation ne s’arrête pas là. Les matériaux utilisés sont à la pointe de la technologie. L’étude de cas du voilier IMOCA Safran est emblématique : pour garantir une fiabilité absolue, l’équipe a développé une quille révolutionnaire en titane aéronautique. Cette pièce, creuse pour abaisser encore le centre de gravité, a été soudée par faisceaux d’électrons, une technique issue de l’industrie spatiale. Comme le disait son skipper Marc Guillemot, « la priorité des priorités c’est la fiabilité ! ».

Aujourd’hui, une nouvelle révolution est en marche avec l’avènement des foils. Ces nouvelles ailes, qui viennent compléter ou parfois remplacer la quille, ne se contentent plus de lutter contre la dérive. Elles sont conçues pour générer une portance verticale si puissante qu’elle soulève la coque hors de l’eau. Une fois en « vol », la traînée de la coque disparaît presque entièrement, permettant d’atteindre des vitesses inimaginables il y a encore quelques années. Le safran lui-même se dote de plans porteurs pour stabiliser ce vol. Nous sommes passés de la navigation à la sustentation hydrodynamique.

À retenir

- Votre quille et votre safran sont des ailes hydrodynamiques dont la fonction principale est de générer de la portance pour contrer la dérive et diriger le bateau.

- La performance de ces ailes dépend crucialement de leur profil et de leur état de surface ; un flux laminaire est la clé de la vitesse.

- Le décrochage d’un safran est une perte de contrôle dangereuse qui se récupère en remettant la barre dans l’axe pour « recoller » les filets d’eau.

Les secrets de la glisse : le guide de l’hydrodynamisme pour les nuls

En définitive, comprendre la face immergée de la performance, c’est accepter que son voilier n’est pas simplement poussé par le vent, mais qu’il « vole » dans l’eau. Chaque élément sous la flottaison participe à cet équilibre fragile entre portance et traînée. Cette vision change radicalement l’approche de la navigation et de l’entretien. Polir sa quille n’est plus une corvée, c’est un moyen d’améliorer le profil de son aile. Sentir la barre devenir molle n’est plus un caprice du bateau, c’est le signe avant-coureur d’un décrochage à anticiper.

L’évolution des carènes illustre bien cette quête d’efficacité. Les voiliers de voyage au long cours comme le Joshua de Bernard Moitessier avaient des quilles longues avec un tirant d’eau modéré autour de 1,60m, privilégiant la stabilité de route. Les voiliers modernes, eux, affichent des quilles profondes dépassant souvent 2,50m pour maximiser le couple de redressement et la performance de l’aile.

L’hydrodynamisme est un domaine complexe qui bat en brèche certaines idées reçues. Comme le rappellent certains experts, un bateau lourd n’est pas forcément lent si sa longueur à la flottaison est importante, et une coque polie « miroir » n’est pas toujours la solution la plus rapide ; un fini satiné peut parfois mieux maintenir le flux laminaire. L’essentiel est de développer une sensibilité, une curiosité pour ce qui se passe sous la surface, car c’est là que se cachent les plus grands gains de performance et de sécurité.

Cette nouvelle compréhension de l’hydrodynamisme de votre voilier n’est pas une finalité, mais un point de départ. La prochaine fois que vous préparerez votre carénage ou que vous serez à la barre, vous aurez un regard neuf sur ces ailes immergées. L’étape suivante consiste à mettre en pratique ces connaissances : inspectez, entretenez et surtout, sentez comment votre bateau réagit. C’est le début d’un dialogue passionnant avec la part la plus secrète de votre voilier.