Contrairement à la croyance populaire, la réussite d’une traversée hauturière ne repose pas sur un équipement parfait, mais sur une préparation mentale qui transforme chaque défi en une étape de croissance personnelle.

- L’autonomie technique n’est pas une fin en soi, mais le moyen d’atteindre une autosuffisance sereine face à l’imprévu.

- La technologie météo est un outil de dialogue avec les éléments, qui doit être complété par l’humilité de l’observation directe.

Recommandation : Abordez votre préparation non comme une checklist matérielle à cocher, mais comme un entraînement à la résilience, à la solitude et à la prise de décision en environnement incertain.

Le rêve de la grande traversée… Pour le marin aguerri par le cabotage, il représente l’horizon ultime. Pourtant, derrière l’image romantique du sillage argenté sous la lune, se cache une réalité plus complexe, une appréhension que beaucoup partagent. La peur n’est souvent pas celle de la vague ou du vent, mais de l’engagement total, de la rupture avec la terre et de la confrontation avec soi-même. On pense souvent qu’il suffit de préparer le bateau, d’accumuler l’équipement de pointe et de maîtriser les dernières applications météo. Ces éléments sont certes indispensables, mais ils ne constituent que la partie visible de l’iceberg.

La véritable préparation à la haute mer est d’une autre nature. C’est un voyage intérieur qui commence bien avant de larguer les amarres. Si la clé de la réussite ne résidait pas tant dans la perfection du matériel que dans la robustesse de l’esprit ? Et si chaque aspect technique, de la gestion de l’énergie à l’interprétation des nuages, n’était en réalité qu’un prétexte pour cultiver une compétence bien plus essentielle : la résilience mentale. Cette approche change radicalement la perspective, transformant la préparation d’une corvée technique en une fascinante exploration de ses propres capacités d’adaptation.

Cet article se propose de vous guider à travers les piliers de cette préparation holistique. Nous explorerons comment apprivoiser la solitude, atteindre une autonomie sereine, dialoguer avec la météo, anticiper l’inévitable avarie, et rythmer la vie à bord pour durer. Chaque section est conçue non comme une simple instruction, mais comme une réflexion pour vous armer mentalement et faire de votre première grande traversée une véritable transformation.

Pour une immersion visuelle dans l’immensité et les enjeux de cet environnement unique que vous vous apprêtez à affronter, la vidéo suivante offre une perspective essentielle sur l’importance de protéger la haute mer. Elle rappelle l’humilité nécessaire face à un écosystème aussi grandiose que fragile.

Pour naviguer à travers les différentes facettes de cette préparation exigeante, voici un aperçu des thèmes que nous allons aborder. Chaque étape est une escale indispensable dans votre parcours vers le grand large.

Sommaire : La préparation mentale et technique pour votre grande traversée

- La solitude du large : comment l’apprivoiser pour en faire votre meilleure alliée

- L’autonomie en haute mer : le guide pour ne manquer de rien sans surcharger le bateau

- Les GRIB pour les nuls : comment devenir votre propre routeur météo au milieu de l’océan

- L’avarie que vous n’aurez pas : la check-list de maintenance avant le grand départ

- Le rythme du large : quel système de quart pour que l’équipage tienne la distance ?

- Le « grab bag » : le sac qui contient votre deuxième vie

- Levez la tête : ce que les nuages vous disent sur la météo à venir

- La sécurité : le secret le mieux gardé des équipages performants

La solitude du large : comment l’apprivoiser pour en faire votre meilleure alliée

La solitude en haute mer est l’une des appréhensions majeures du marin côtier. Habitué à voir la terre, même lointaine, il est confronté à un horizon vide à 360 degrés, un silence seulement rompu par le bruit du bateau et des éléments. Cette solitude n’est pas une absence, mais une présence intense : celle de soi-même. Plutôt que de la subir, le navigateur doit apprendre à l’apprivoiser, à la transformer en une alliée précieuse. C’est une opportunité unique de déconnexion du bruit du monde pour une reconnexion profonde à ses pensées et à ses sensations. Le large agit comme un miroir, renvoyant une image de nous-mêmes sans les filtres sociaux habituels.

Cette introspection forcée peut être déstabilisante si elle n’est pas préparée. Elle demande une certaine discipline mentale pour ne pas laisser les pensées anxieuses prendre le dessus. Des routines simples, comme la tenue d’un journal de bord non seulement technique mais aussi personnel, aident à structurer le temps et à objectiver les émotions. Loin d’être un vide, la solitude devient alors un espace de clarté mentale, essentiel pour prendre des décisions justes et maintenir un moral élevé. D’ailleurs, des études confirment cet effet bénéfique : plus de 70% des personnes ressentent une réduction significative du stress après un temps seul en environnement marin.

Comme le formule la psychologue maritime Dr. Marie Dupont, la solitude en mer est une véritable thérapie. Elle invite à un dialogue intérieur qui renforce la confiance en soi et en ses capacités. C’est dans ce calme apparent que le marin forge sa résilience mentale.

La solitude face à la mer est une thérapie naturelle qui offre une reconnexion profonde à soi-même.

– Dr. Marie Dupont, psychologue maritime, Interview sur la santé mentale en milieu marin

Apprivoiser la solitude, ce n’est donc pas la combattre, mais l’accueillir comme un membre d’équipage à part entière. C’est elle qui permet de développer une acuité sensorielle nouvelle, d’entendre les messages subtils du bateau et de la mer, et finalement, de se sentir pleinement vivant et présent dans l’instant.

L’autonomie en haute mer : le guide pour ne manquer de rien sans surcharger le bateau

L’autonomie est le maître-mot de la navigation hauturière. Une fois la terre hors de vue, il n’y a plus de magasin pour acheter une pièce de rechange, plus de station-service pour le carburant, plus de médecin au coin de la rue. Cette réalité impose une préparation méticuleuse qui va bien au-delà du simple avitaillement. L’objectif n’est pas de tout emporter, ce qui alourdirait et ralentirait le bateau, mais de viser une autosuffisance sereine : savoir produire, réparer et optimiser avec les ressources du bord. Cela concerne trois domaines principaux : l’énergie, l’eau et la nourriture.

Pour l’énergie, la dépendance au moteur doit être minimisée. L’installation de panneaux solaires et d’un hydrogénérateur est aujourd’hui un standard. Il ne s’agit pas seulement d’un choix écologique, mais d’une nécessité stratégique pour alimenter les instruments de navigation, le pilote automatique et les systèmes de communication. Le défi est de calculer sa consommation au plus juste et de dimensionner sa production en conséquence. Il est d’ailleurs notable que, selon les estimations, près de 12% de la consommation énergétique des navires de plaisance est désormais couverte par des sources renouvelables, une tendance qui reflète cette quête d’indépendance.

La gestion de l’eau est tout aussi critique. Un dessalinisateur, bien que coûteux et énergivore, offre une sécurité inégalable. Il libère de la contrainte de stocker des centaines de litres d’eau, un poids et un volume considérables. Quant à la nourriture, l’enjeu est la conservation. Des techniques simples comme le stockage sous vide manuel, l’utilisation de filets pour suspendre fruits et légumes, ou le recours aux aliments lyophilisés permettent d’optimiser l’espace et de préserver les denrées sur plusieurs semaines. L’autonomie, c’est l’art de la prévoyance et de l’ingéniosité, où chaque objet à bord doit avoir plusieurs fonctions et chaque système un plan B.

Finalement, l’autonomie matérielle nourrit l’autonomie mentale. Savoir que l’on peut compter sur son bateau et sur sa propre capacité à résoudre les problèmes est le fondement de la confiance en soi en haute mer. C’est cette confiance qui permet de rester calme et efficace lorsque survient l’inévitable imprévu.

Les GRIB pour les nuls : comment devenir votre propre routeur météo au milieu de l’océan

Au milieu de l’océan, la météo n’est plus un sujet de conversation, c’est le facteur qui dicte la route, le confort et la sécurité. S’en remettre au hasard n’est pas une option. Le navigateur hauturier doit devenir son propre routeur, capable d’anticiper et d’interpréter les phénomènes à grande échelle. L’outil principal pour cela est le fichier GRIB (GRIdded Binary), un fichier numérique léger qui contient des prévisions de vent, de pression, de vagues, et bien d’autres données. Facilement téléchargeable par téléphone satellite, il offre une vision stratégique de l’évolution de la situation sur plusieurs jours.

Savoir lire un fichier GRIB est une compétence fondamentale. Il ne s’agit pas simplement de regarder la force du vent prévue, mais de comprendre la dynamique globale. En analysant les champs de pression, on peut visualiser les dépressions et les anticyclones, anticiper le passage des fronts et les bascules de vent associées. Superposer les données de vagues et de courants permet d’affiner sa stratégie pour éviter les zones de mer formée ou pour profiter d’un courant porteur. La popularité de cet outil témoigne de son efficacité, avec plus de 15,000 utilisateurs actifs mensuels rien que dans la communauté française.

Cependant, la technologie a ses limites. Les modèles météo, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont que des simulations. Ils peuvent se tromper, surtout sur des phénomènes locaux et à court terme. C’est là qu’intervient l’humilité radicale du marin. Les GRIB doivent être considérés comme une aide à la décision, pas comme une vérité absolue. Comme le rappelle l’expert en météorologie marine Jules Martin, l’expérience et l’observation directe restent primordiales.

Les fichiers GRIB restent indispensables mais ne remplacent pas l’expérience du marin pour une météo augmentée.

– Jules Martin, expert en météorologie marine, Interview dans Revue de Navigation 2024

Le véritable dialogue avec les éléments commence lorsque l’on confronte les données numériques à la réalité du ciel et de la mer. Apprendre à interpréter un GRIB, c’est donc apprendre un nouveau langage, celui qui permet de poser les bonnes questions à l’océan. La réponse, elle, se trouve souvent dans les nuages, comme nous le verrons plus loin.

L’avarie que vous n’aurez pas : la check-list de maintenance avant le grand départ

En haute mer, la loi de Murphy s’applique avec une rigueur implacable : tout ce qui est susceptible de casser finira par casser, souvent au pire moment. La seule parade à cette fatalité est une maintenance préventive obsessionnelle. L’avarie la plus facile à gérer est celle qui n’arrive jamais. Cette philosophie doit imprégner chaque étape de la préparation du bateau. Chaque pièce, chaque système, du plus simple au plus complexe, doit être inspecté, testé, et si nécessaire, remplacé avant de quitter la terre.

Une check-list de maintenance n’est pas un document statique, mais un processus dynamique. Elle doit couvrir tous les postes critiques du navire. Le gréement dormant (câbles qui tiennent le mât) doit être inspecté à la loupe, à la recherche de la moindre fissure ou signe de corrosion. Les systèmes vitaux comme l’appareil à gouverner (barre, drosses, safran) doivent être démontés et vérifiés. Les passes-coques, ces ouvertures sous la ligne de flottaison, sont des points de faiblesse potentiels qui méritent une attention particulière. L’étanchéité du presse-étoupe, le bon fonctionnement des pompes de cale, la fiabilité du circuit électrique… rien ne doit être laissé au hasard.

Cette culture de la maintenance doit être partagée par tout l’équipage. Comme le dit le Capitaine Alain Roche, anticiper les pannes est un pilier de la sérénité à bord. Savoir où se trouve chaque pièce de rechange, comment isoler un circuit électrique défaillant ou comment gréer une barre de secours sont des connaissances qui transforment l’anxiété en confiance. L’objectif est de connaître son bateau sur le bout des doigts, d’en comprendre les bruits et les vibrations, pour détecter une anomalie avant qu’elle ne devienne un problème critique.

Votre plan d’action pour une maintenance infaillible :

- Inspection du gréement : Vérifier minutieusement chaque rivet, chaque ridoir et chaque câble du gréement dormant pour déceler toute trace d’usure ou de corrosion.

- Contrôle de l’étanchéité : Inspecter tous les presse-étoupes, joints de hublots et passes-coques. Actionner chaque vanne pour s’assurer de son bon fonctionnement.

- Vérification du système de barre : Contrôler l’ensemble du système, des drosses aux poulies, pour garantir une réponse sans faille dans les conditions les plus difficiles.

- Test des systèmes de sécurité : Mettre en marche les pompes de cale en modes automatique et manuel, et tester tous les équipements électroniques de secours.

- Audit du moteur et des circuits : Effectuer une révision complète du moteur, changer les filtres et vérifier l’intégrité de tous les circuits (carburant, refroidissement, électrique).

Cette préparation rigoureuse n’est pas une perte de temps. C’est un investissement direct dans la sécurité et la réussite du voyage. Le temps passé sur les pontons à traquer la moindre faiblesse est du temps gagné en tranquillité d’esprit au milieu de l’océan.

Le rythme du large : quel système de quart pour que l’équipage tienne la distance ?

Une traversée hauturière est un marathon, pas un sprint. La gestion de la fatigue est un enjeu aussi crucial que la stratégie météo. Le bateau doit avancer 24 heures sur 24, ce qui impose une organisation rigoureuse de la vie à bord : le système de quart. Il n’existe pas de solution unique, et le choix dépend du nombre d’équipiers, de leur expérience et des conditions de navigation. L’objectif est toujours le même : garantir une veille permanente tout en permettant à chacun de bénéficier de périodes de repos suffisantes pour récupérer physiquement et mentalement.

Les systèmes les plus courants varient. Les quarts tournants classiques (par exemple, 4 heures de veille, 8 heures de repos) sont simples à mettre en place mais peuvent perturber le rythme circadien. Le système de quart suédois, avec ses périodes de veille plus courtes et décalées, est souvent plébiscité car il permet à chaque équipier de bénéficier de longues plages de sommeil ininterrompues la nuit. Quelle que soit la méthode choisie, la discipline est essentielle. Le passage de quart est, comme le souligne la navigatrice Marine Leclerc, un rituel clé qui assure la continuité de la vigilance.

Le passage de quart est un rituel clé qui garantit la continuité de la vigilance et la sécurité à bord.

– Marine Leclerc, navigatrice professionnelle, Entretien pour Nautisme Magazine

La gestion du rythme va au-delà de la simple veille. Elle concerne aussi les repas, qui doivent rester des moments de convivialité, et le sommeil. Le sommeil polyphasique, fragmenté en plusieurs courtes périodes, devient la norme. Apprendre à s’endormir rapidement et à se réveiller alerte est une compétence qui s’acquiert. C’est cette « chronopsychologie du large », cette adaptation à un temps qui n’est plus rythmé par le soleil mais par les besoins du bateau, qui permet à l’équipage de tenir la distance sans s’épuiser.

Un équipage reposé est un équipage lucide, capable de réagir vite et bien. Il est aussi plus à même de gérer les tensions interpersonnelles qui peuvent naître de la promiscuité et de la fatigue. Le bon système de quart est celui qui préserve le capital le plus précieux à bord : l’énergie et la cohésion de l’équipe.

Le « grab bag » : le sac qui contient votre deuxième vie

Penser au pire pour ne pas qu’il arrive : telle est la devise du marin prudent. Parmi tous les équipements de sécurité, le « grab bag » (ou sac de survie) occupe une place à part. C’est ce sac, toujours prêt et accessible, que l’on emporte avec soi si l’on doit abandonner le navire en urgence. Il contient l’essentiel pour survivre dans le radeau de sauvetage en attendant les secours. Sa préparation ne doit souffrir d’aucune improvisation ; elle est le fruit d’une réflexion minutieuse sur ce qui est véritablement vital.

Le contenu de base est standardisé : VHF portable, GPS portable, balise de détresse (EPIRB), fusées de détresse, eau, rations de survie, pharmacie d’urgence, couteau, lampe torche… Mais un bon grab bag est aussi un sac personnalisé. Il doit contenir les médicaments spécifiques à chaque membre de l’équipage, des copies des papiers d’identité, et même des éléments de soutien moral, comme des photos de famille. Comme le montre le témoignage poignant d’un navigateur rescapé, c’est souvent la préparation psychologique et matérielle qui fait la différence dans une situation de survie.

Le contenu est une chose, l’accessibilité en est une autre. Le sac doit être stocké dans un endroit connu de tous, facilement atteignable depuis le cockpit. Mais le plus important est la préparation de l’équipage à son utilisation. Organiser des exercices réguliers d’évacuation, même sur un bateau à l’arrêt, permet de créer des automatismes. Qui prend le grab bag ? Qui percute le radeau ? Chaque seconde compte dans une situation d’urgence. Cette familiarisation avec la procédure réduit la panique et augmente considérablement les chances de survie.

Le grab bag est bien plus qu’un simple sac. Il est la matérialisation de l’acceptation du risque inhérent à la navigation hauturière. Le préparer avec soin, c’est regarder le pire scénario en face et s’y préparer activement. Paradoxalement, c’est cet acte de prévoyance ultime qui permet de naviguer l’esprit plus libre, en sachant que l’on a tout mis en œuvre pour faire face à l’impensable.

Levez la tête : ce que les nuages vous disent sur la météo à venir

À l’ère des GRIB et des prévisions satellites, on pourrait penser que l’observation traditionnelle du ciel est devenue obsolète. C’est une erreur fondamentale. Les modèles numériques donnent la tendance générale, la « météo synoptique », mais c’est le ciel, au-dessus de votre mât, qui vous donne la météo locale et immédiate. Apprendre à lire les nuages, c’est renouer avec un savoir ancestral des marins, un dialogue direct avec les éléments qui affine et corrige les prévisions technologiques.

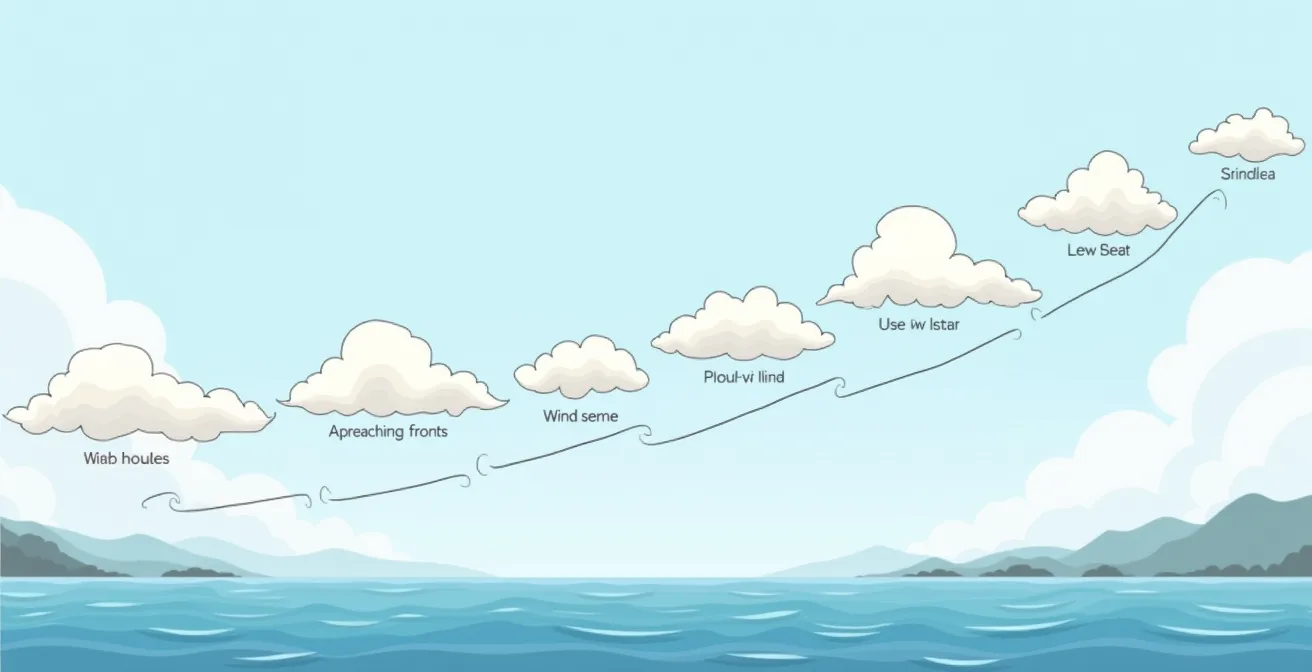

Chaque type de nuage raconte une histoire. Les cirrus, ces filaments blancs et élevés, sont souvent les messagers d’une dépression qui approche, annonçant un changement de temps dans les 24 à 48 heures. Un ciel « pommelé » d’altocumulus peut indiquer une instabilité à venir. Le plus redouté est le cumulonimbus, la « tour » nuageuse qui annonce l’orage, avec ses rafales de vent violentes et imprévisibles (les grains). Le reconnaître de loin et anticiper sa trajectoire est une compétence de sécurité essentielle. Cette observation visuelle n’est pas anecdotique ; des études montrent qu’elle permet une amélioration de 20% de la fiabilité des prévisions à court terme en la combinant avec les GRIB.

Ce guide visuel vous aidera à identifier les formations nuageuses les plus courantes en mer et à anticiper leurs conséquences.

Comme le montre cette illustration, le ciel est un livre ouvert pour qui sait le déchiffrer. Cette compétence ne s’acquiert pas en quelques jours. Elle demande de la patience, de la curiosité, et l’habitude de lever la tête et de comparer ce que l’on voit avec ce que disent les fichiers météo. C’est en notant ces observations dans le journal de bord que l’on forge son expérience. La lecture des nuages est l’incarnation parfaite de l’humilité du marin : accepter que malgré toute notre technologie, la nature a souvent le dernier mot et qu’il est sage de l’écouter attentivement.

À retenir

- La haute mer est avant tout une épreuve psychologique : la résilience mentale prime sur la perfection matérielle.

- L’autonomie véritable est une quête de sérénité et d’ingéniosité, pas seulement une accumulation de ressources.

- La sécurité est un état d’esprit proactif et une culture de la prévention partagée par tout l’équipage.

- La technologie doit servir l’expérience et l’observation, jamais la remplacer. Le dialogue avec les éléments reste fondamental.

La sécurité : le secret le mieux gardé des équipages performants

La sécurité en mer n’est pas une simple liste d’équipements à cocher. C’est le résultat d’une culture, d’un état d’esprit qui imprègne chaque décision et chaque geste à bord. C’est un sujet que l’on aborde souvent sous l’angle réglementaire, mais sa véritable efficacité réside dans la compétence et la préparation de l’équipage. Un bateau peut avoir le meilleur matériel du monde, si l’équipage n’est pas préparé à l’utiliser correctement sous stress, il ne sert à rien. La performance d’un équipage en haute mer se mesure avant tout à sa sérénité, qui découle directement de sa maîtrise des procédures de sécurité.

Cette culture de la sécurité repose sur deux piliers : l’anticipation et la répétition. L’anticipation, nous l’avons vu, passe par une maintenance rigoureuse et une analyse météo prudente. La répétition consiste à s’entraîner encore et encore aux manœuvres et aux procédures d’urgence : prise de ris, homme à la mer, gestion d’un départ de feu, utilisation du radeau de survie. Ces exercices ne doivent pas être des corvées, mais des routines intégrées à la vie du bord. C’est cette mémoire du geste qui permet de réagir efficacement, presque instinctivement, quand la situation se dégrade.

Comme le souligne le Capitaine Sophie Garnier, cette préparation va au-delà de la technique. La préparation mentale à la gestion du stress est tout aussi importante. Savoir rester calme, communiquer clairement et suivre une procédure établie lorsque l’adrénaline monte est la marque des équipages expérimentés.

La sécurité en mer commence par un état d’esprit préventif qui intègre la préparation physique et mentale de l’équipage.

– Capitaine Sophie Garnier, Conférence sur la sécurité nautique 2025

En définitive, tous les sujets abordés dans ce guide convergent vers cet objectif unique : la sécurité. La gestion de la solitude, la quête d’autonomie, l’interprétation de la météo, la maintenance préventive, le rythme des quarts et la préparation aux situations d’urgence sont les facettes d’une même approche holistique. La sécurité n’est pas une contrainte qui entrave la liberté du large ; elle est au contraire ce qui la rend possible, en transformant l’angoisse en vigilance et l’improvisation en maîtrise.

Le grand départ est donc moins une question de « quand ? » que de « comment ? ». L’évaluation de votre projet de haute mer commence maintenant, non pas sur les pontons à comparer la taille des winchs, mais dans votre capacité à intégrer cette préparation intérieure. C’est elle qui fera de votre voyage non pas une simple traversée, mais une aventure qui vous transformera durablement.