Contrairement à une idée reçue, l’excellence au près ne vient pas uniquement du réglage de vos voiles, mais de la performance de votre système anti-dérive immergé.

- Un excès de gîte augmente la dérive en déformant la surface de contact de la carène avec l’eau.

- La forme de la coque (la carène) est un plan anti-dérive actif qui « mord » l’eau pour améliorer le cap.

- La quille fonctionne comme une aile sous-marine, générant une portance qui contre la poussée latérale des voiles.

Recommandation : Pour réellement améliorer votre cap, cessez de ne penser qu’aux voiles et analysez votre bateau comme un système hydrodynamique global où chaque appendice immergé a un rôle stratégique.

La scène est familière pour tout navigateur cherchant à optimiser sa route : vous êtes au près, les voiles parfaitement réglées, et pourtant, le voilier à côté de vous semble non seulement aller plus vite, mais surtout faire un meilleur cap. Cette frustration, ce sentiment de dériver plus que de raison, pousse souvent à se concentrer sur l’évidence : les réglages de voilure. On borde plus plat, on ajuste le chariot, on vrille la grand-voile, persuadé que la solution se trouve dans la gestion du vent. Cette obsession pour le plan de voilure, bien que légitime, masque une vérité plus profonde et plus déterminante pour la performance.

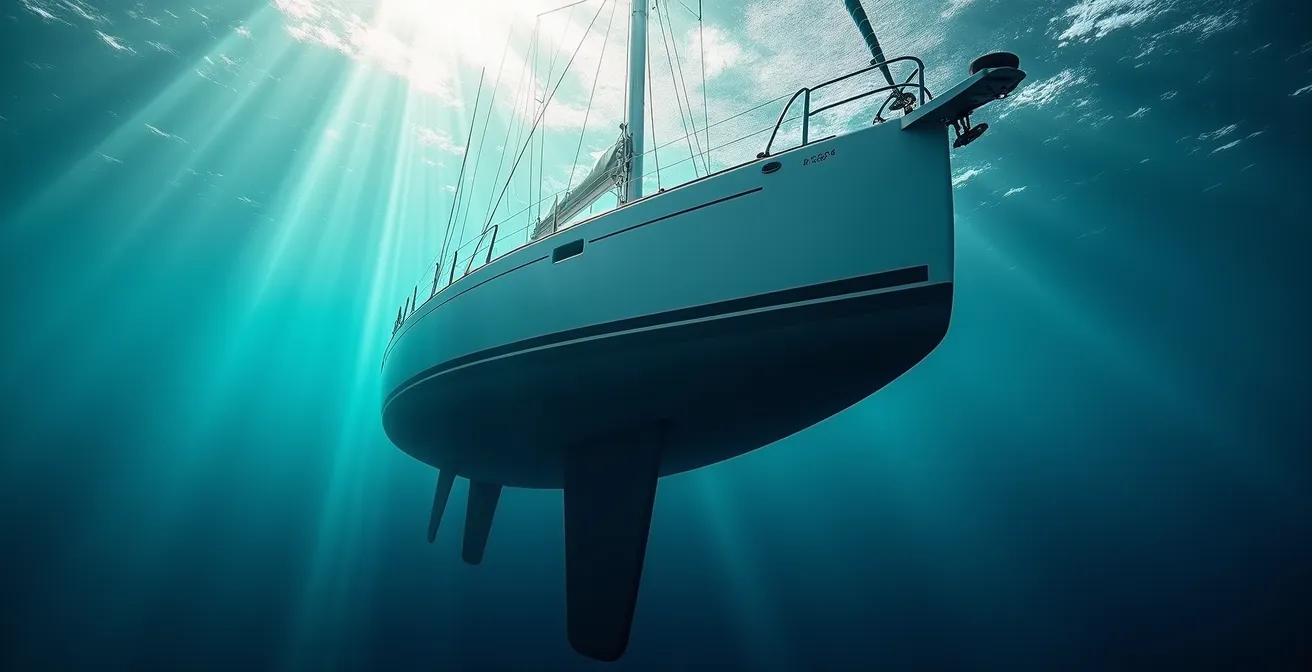

Penser que la remontée au vent n’est qu’une affaire de voiles, c’est ignorer 50% de l’équation. La véritable bataille pour gagner quelques degrés précieux contre le vent ne se joue pas dans les airs, mais sous la surface de l’eau. C’est là, dans le dialogue silencieux entre la carène, la quille et le safran, que se crée un plan anti-dérive efficace. La plupart des navigateurs sous-estiment l’influence de la forme de la coque et la fonction hydrodynamique des appendices, les réduisant souvent à leur simple rôle de lest ou de gouvernail. Or, c’est la synergie de ces éléments qui transforme une poussée latérale subie en une force de portance maîtrisée.

Mais alors, si la clé n’est pas seulement dans les voiles, où est-elle ? Elle réside dans une compréhension systémique de votre bateau. Il faut le voir non plus comme une coque passive poussée par le vent, mais comme un ensemble hydrodynamique actif. Cet article vous propose de plonger sous la ligne de flottaison pour décrypter la science du plan anti-dérive. Nous allons analyser comment chaque élément immergé contribue à transformer la dérive en cap, et comment une vision stratégique de ce système peut radicalement changer vos performances au près.

Cet article va vous guider à travers les mécanismes complexes qui régissent la performance au près. Nous explorerons la dynamique des forces en jeu, l’impact de la gîte, l’évolution des carènes modernes et le rôle crucial des appendices comme la quille et le safran pour vous offrir une vision complète et exploitable.

Sommaire : La science de la remontée au vent : une analyse complète du plan anti-dérive

- L’équilibre des forces : le dialogue secret entre vos voiles et votre quille

- Gîter n’est pas gagner : pourquoi un excès de gîte vous fait dériver et perdre au près

- Comment les nouvelles carènes « mordent » l’eau pour mieux remonter au vent

- Votre bateau dérive-t-il plus que vous ne le pensez ? La méthode pour le mesurer

- La dérive sabre : l’arme absolue pour remonter au vent

- La quille : à la fois le lest et l’aile de votre voilier

- La raideur à la toile : le secret du confort et de la sécurité de votre voilier

- La face immergée de la performance : tout comprendre sur votre quille et votre safran

L’équilibre des forces : le dialogue secret entre vos voiles et votre quille

Pour comprendre la remontée au vent, il faut visualiser deux forces principales agissant sur votre voilier. Au-dessus de l’eau, les voiles captent le vent, créant une force de poussée vélique. Cette force n’est pas parfaitement alignée avec la direction souhaitée ; elle se décompose en une composante propulsive (qui fait avancer le bateau) et une composante latérale (qui le fait dériver et gîter). C’est cette force latérale qui est l’ennemi du cap au près. Sous l’eau, le système anti-dérive — composé de la quille, du safran et de la carène — entre en jeu. En se déplaçant dans l’eau, cet ensemble génère une force hydrodynamique opposée, la force anti-dérive, qui contrecarre la poussée latérale des voiles.

Le secret d’une bonne remontée au vent réside dans l’efficacité de ce dialogue hydrodynamique. L’objectif n’est pas d’annuler la force latérale, mais de la convertir. La quille, en particulier, n’est pas juste un poids mort ; elle agit comme une aile d’avion verticale. L’eau qui s’écoule sur ses faces crée une différence de pression, générant une force de portance dirigée au vent. Cette portance est la principale composante de la force anti-dérive. Plus cette portance est élevée pour une traînée minimale, plus votre bateau sera capable de « s’accrocher » à l’eau et de maintenir un cap serré.

La performance naît donc de l’équilibre parfait entre le centre de poussée vélique (le point d’application de la force des voiles) et le centre de dérive (le point d’application de la force hydrodynamique des œuvres vives). Si ces deux centres ne sont pas alignés verticalement, le bateau devient ardent (tendance à remonter au vent) ou mou (tendance à abattre), obligeant à des corrections constantes au safran qui génèrent de la traînée et freinent le bateau. Un voilier bien équilibré navigue avec une barre douce, signe que les forces s’annulent harmonieusement.

Gîter n’est pas gagner : pourquoi un excès de gîte vous fait dériver et perdre au près

L’image d’un voilier gîtant fortement, l’étrave fendant les vagues, est souvent associée à la vitesse et à la performance. Pourtant, au près, un excès de gîte est l’un des pires ennemis de votre cap. Lorsque le bateau s’incline, la forme de la carène immergée change radicalement. Elle devient asymétrique, ce qui a deux conséquences néfastes majeures. Premièrement, le bateau a une tendance naturelle à lofer (remonter vers le vent), obligeant le barreur à compenser en permanence avec le safran. Cet angle de barre, même léger, agit comme un frein hydrodynamique, réduisant la vitesse et la finesse de la remontée.

Deuxièmement, et c’est le point crucial, la gîte modifie l’orientation de votre plan anti-dérive. La quille, conçue pour travailler verticalement, perd de son efficacité à mesure qu’elle s’horizontalise. Sa surface projetée verticalement diminue, réduisant sa capacité à générer de la portance pour contrer la dérive. La force qu’elle génère est de plus en plus orientée vers le bas, ce qui crée un couple de redressement, mais de moins en moins sur le côté, là où elle est nécessaire pour contrer la poussée latérale des voiles. En somme, plus vous gîtez, moins votre quille travaille efficacement comme plan anti-dérive, et plus vous dérivez.

L’angle de gîte optimal est donc un compromis. Il faut suffisamment de gîte pour que la puissance des voiles s’exprime, mais pas au point de dégrader l’efficacité de la carène et des appendices. Pour un monocoque de croisière, cet angle se situe généralement entre 15 et 20 degrés. Au-delà, la perte de cap due à la dérive supplémentaire annule le gain potentiel de vitesse. La maîtrise de la gîte par la réduction de voilure (prise de ris, enroulement du génois) ou le déplacement de l’équipage au rappel n’est pas une mesure de mauvais temps ; c’est une technique de performance pure pour maintenir le système hydrodynamique dans sa plage de fonctionnement optimale.

Comment les nouvelles carènes « mordent » l’eau pour mieux remonter au vent

Les architectes navals ont depuis longtemps intégré le fait que la coque elle-même est un élément actif du plan anti-dérive. Les carènes modernes, notamment celles inspirées de la course au large, sont conçues pour que leur forme immergée, une fois le bateau gîté, contribue directement à contrer la dérive. L’une des innovations les plus visibles est l’adoption de bouchains vifs, ces angles marqués sur la coque. À la gîte, le bouchain sous le vent s’immerge et crée un plan quasi vertical qui agit comme une petite dérive sur toute la longueur du bateau. Cette surface « mord » l’eau, augmentant significativement la résistance à la dérive.

Cette philosophie de la « carène active » est poussée à l’extrême sur les voiliers de dernière génération. Comme le souligne un expert, l’évolution est frappante, notamment sur les bateaux du Vendée Globe. Comme l’explique Dr. Goulu sur son blog, sur ces machines, c’est la forme en V de la carène à la gîte qui génère le plus gros de la force anti-dérive, transformant presque ces quillards en dériveurs lestés. La quille pendulaire sert alors principalement à créer le couple de redressement, tandis que la coque assure la fonction anti-dérive.

Cette tendance se retrouve sur des voiliers plus accessibles, comme le montre l’exemple du BirdyFish. Ce dériveur innovant combine une étrave de scow (très large et ronde) avec des foils. L’étrave large offre une grande stabilité de forme, tandis que les foils assurent une portance hydrodynamique. Le résultat est un équilibre subtil entre sustentation, effet anti-dérive et souplesse, permettant des performances remarquables. Ces nouvelles formes de coque ne sont pas passives ; elles sont conçues pour travailler dynamiquement avec l’eau, créant un plan porteur efficace dès que le bateau prend de la gîte.

Votre bateau dérive-t-il plus que vous ne le pensez ? La méthode pour le mesurer

La dérive est une force insidieuse. Contrairement à la gîte, elle est invisible et difficile à quantifier sans instruments. Pourtant, savoir précisément de combien de degrés votre bateau dérive est la première étape pour améliorer votre VMG (Velocity Made Good), la vitesse réelle de remontée au vent. La méthode la plus simple consiste à utiliser les fonctions de votre électronique de bord. En comparant le cap compas (HDG) avec le cap sur le fond (COG) fourni par votre GPS, vous obtenez une mesure brute. Cependant, cette mesure est faussée par le courant. Pour isoler la dérive pure (leeway), il faut idéalement naviguer dans une zone sans courant ou utiliser des centrales de navigation avancées qui peuvent le calculer et le soustraire.

Une méthode plus empirique mais très efficace consiste à effectuer des virements de bord successifs en notant son cap au plus près sur chaque amure. Par exemple, si vous tenez un cap de 45° au vent apparent sur bâbord amure et un cap de 315° sur tribord amure, votre angle de virement est de 90°. En répétant l’exercice avec différents réglages (plus ou moins de gîte, voiles plus ou moins plates), vous pouvez identifier la configuration qui vous donne l’angle de virement le plus fermé, et donc la meilleure remontée au vent. Cette méthode a l’avantage d’intégrer toutes les variables, y compris l’état de la mer.

Mesurer est essentiel, mais l’objectif est de réduire la dérive. Cela passe par une application rigoureuse de plusieurs bonnes pratiques. Il faut trouver le bon compromis entre cap et vitesse, utiliser ses penons pour s’assurer d’un écoulement laminaire sur les voiles, et anticiper les variations du vent pour éviter les coups de barre brutaux qui freinent le bateau. La maîtrise de son cap est un art qui combine observation, réglages et anticipation.

Votre plan d’action pour mesurer et réduire votre dérive

- Établissez votre ligne de base : Dans des conditions moyennes, comparez votre cap compas (HDG) et votre cap fond (COG) pour obtenir une première estimation de votre dérive + courant.

- Testez vos angles de virement : Effectuez des virements de bord successifs en notant les caps. L’objectif est de trouver les réglages qui vous donnent l’angle de virement le plus faible.

- Optimisez l’écoulement : Utilisez les penons de vos voiles comme indicateurs principaux. Ils doivent s’écouler horizontalement et de manière stable des deux côtés de la voile.

- Contrôlez la gîte : Définissez un angle de gîte maximal (ex: 20°) et réduisez la toile si nécessaire pour ne pas le dépasser. La performance au près prime sur la sensation de puissance.

- Anticipez et soyez doux à la barre : Observez les risées arriver sur l’eau pour anticiper les ajustements. Évitez les mouvements de barre brusques qui créent de la traînée.

La dérive sabre : l’arme absolue pour remonter au vent

Sur les multicoques ou les monocoques à quille relevable, la dérive sabre représente le summum de l’efficacité anti-dérive. Contrairement à une quille fixe qui doit assurer à la fois la stabilité et la fonction anti-dérive, la dérive sabre est un appendice entièrement dédié à la génération de portance. Son profil est optimisé, comme une aile d’avion, pour offrir un maximum de portance pour un minimum de traînée. C’est une véritable « arme » pour le près, permettant d’atteindre des angles de remontée au vent inaccessibles pour la plupart des quillards de croisière.

L’efficacité d’une dérive se mesure par sa capacité à générer une force hydrodynamique. Comme l’indique une analyse technique de Mecaflux, le but de cet appendice est de créer une force anti-dérive équilibrant 1000N grâce à la portance de son profil. Cette force, pure et efficace, permet de contrer la poussée latérale des voiles sans générer la traînée d’une quille à bulbe, dont une partie du volume (le bulbe) est hydrodynamiquement « morte » en termes de portance. La dérive sabre permet aussi d’ajuster le centre de dérive du bateau en la remontant partiellement, afin de l’équilibrer parfaitement selon les conditions de vent et de mer.

Les innovations récentes, notamment avec les foils, ont encore décuplé le potentiel des dérives. Sur des dériveurs modernes comme le BirdyFish, les foils en J ne servent pas seulement à la sustentation, mais jouent aussi un rôle crucial dans le plan anti-dérive. Ces appendices permettent d’atteindre une vitesse de décollage dès 8 nœuds de vent pour un équipage aguerri. D’autres projets, comme le système AOC (Aileron Orientable de Carène), explorent même le remplacement des appendices classiques par un petit aileron orientable à l’étrave, dont l’incidence ajustable permet de moduler la force anti-dérive pour des performances au près très significativement améliorées. Ces technologies, bien que pointues, illustrent la recherche constante de l’efficacité hydrodynamique pure.

La quille : à la fois le lest et l’aile de votre voilier

Sur un voilier monocoque, la quille est un appendice à double fonction, souvent mal compris. Son rôle le plus évident est celui de lest. En concentrant une masse importante (généralement en fonte ou en plomb) le plus bas possible, elle abaisse le centre de gravité du bateau. Cela crée un couple de redressement qui s’oppose au couple de chavirage exercé par le vent dans les voiles, assurant ainsi la stabilité du navire. Plus le lest est bas et lourd, plus le bateau est « raide à la toile », c’est-à-dire capable de supporter une grande surface de voile sans gîter excessivement. C’est la fonction « poids » de la quille.

Mais sa deuxième fonction est tout aussi cruciale pour la performance : la quille est l’élément principal du plan anti-dérive. C’est une aile sous-marine. Lorsque le bateau dérive légèrement, l’eau s’écoule sur la quille avec un petit angle d’incidence. Comme pour une aile d’avion, cet écoulement crée une surpression sur la face « au vent » de la quille et une dépression sur la face « sous le vent ». La résultante de ces pressions est une force de portance, orientée latéralement, qui s’oppose à la dérive. Un profil de quille efficace est donc celui qui génère un maximum de portance pour un minimum de traînée. Les quilles modernes ont des profils fins et élancés (à fort allongement) pour optimiser ce rendement hydrodynamique.

Pour combiner au mieux ces deux fonctions, les architectes ont développé des quilles spécialisées. Les quilles à bulbe, par exemple, sont une excellente illustration de cette optimisation. Le poids est concentré dans un bulbe ou des ailettes à l’extrémité inférieure, ce qui permet d’abaisser au maximum le centre de gravité tout en utilisant un voile de quille plus fin et plus hydrodynamique. Cette configuration, très répandue sur les voiliers de course, permet d’augmenter la stabilité et la puissance tout en réduisant la traînée, offrant ainsi plus de vitesse et de maniabilité.

La raideur à la toile : le secret du confort et de la sécurité de votre voilier

La raideur à la toile est la capacité d’un voilier à résister à la gîte sous l’effet du vent. C’est une caractéristique fondamentale qui influence non seulement la performance, mais aussi le confort et la sécurité à bord. Un bateau très raide gîtera peu, ce qui lui permettra de porter plus de toile et donc de potentiellement aller plus vite. À l’inverse, un bateau plus « souple » gîtera plus facilement, obligeant à réduire la voilure plus tôt. Cette raideur provient de deux sources principales : la raideur de poids et la raideur de forme.

La raideur de poids est directement liée à la quille et à son lest. Comme le précise un guide technique, la quille contient le lest qui contribue à la stabilité en contrecarrant les forces exercées sur les voiles. Plus le lest est lourd et bas, plus le couple de redressement est important et plus le bateau est stable. Cette forme de stabilité génère un rappel progressif et doux, très apprécié en croisière pour son confort. L’inconvénient est que plus de poids signifie plus d’inertie et potentiellement un bateau plus lent dans le petit temps.

La raideur de forme, quant à elle, dépend de la largeur et de la forme de la carène. Un bateau large, avec des fonds plats, aura une grande stabilité initiale. Dès qu’il commence à gîter, le volume immergé se déplace sur le côté, créant un couple de redressement très puissant. C’est typique des voiliers de course modernes qui ont des carènes très larges. Cette stabilité de forme offre un rappel immédiat et puissant, mais peut aussi être plus brutal et moins confortable dans une mer formée.

Le choix entre ces deux types de stabilité est un compromis architectural clé, comme le montre une analyse comparative des systèmes de stabilité.

| Type de stabilité | Avantages | Inconvénients | Usage recommandé |

|---|---|---|---|

| Raideur de forme | Rappel immédiat | Rappel brutal | Voiliers sportifs |

| Raideur de poids | Rappel progressif et doux | Plus d’inertie | Croisière confortable |

| Quille à bulbe | Centre de gravité très bas | Tirant d’eau important | Course au large |

À retenir

- La performance au près est un équilibre : la force latérale des voiles doit être contrée par la portance hydrodynamique du plan anti-dérive.

- La gîte excessive est l’ennemi du cap : elle déforme la carène et réduit l’efficacité verticale de la quille, augmentant ainsi la dérive.

- La carène est un appendice actif : les formes modernes et les bouchains vifs sont conçus pour « mordre » l’eau et contribuer directement à l’effort anti-dérive.

La face immergée de la performance : tout comprendre sur votre quille et votre safran

En synthèse, la performance au près est le résultat d’un système complexe où la quille et le safran sont les acteurs principaux. Penser ces appendices uniquement en termes de stabilité et de direction est une vision réductrice. Ce sont des foils, des plans porteurs dont l’efficacité hydrodynamique est aussi cruciale que celle des voiles. La quille génère la portance latérale qui contre la dérive, tandis que le safran assure l’équilibre et le contrôle directionnel. Un safran qui doit constamment travailler avec un angle important pour maintenir le cap est le signe d’un déséquilibre fondamental entre le plan de voilure et le plan anti-dérive, et chaque degré d’angle de barre est un coup de frein.

Les innovations comme l’Amerx40, un dériveur intégral de 12 mètres, illustrent parfaitement cette vision systémique. Avec sa coque à bouchain vif, son fond plat et ses deux foils hydrauliques, il combine une excellente stabilité de forme avec un plan anti-dérive ajustable et performant. Cette architecture permet de réduire le tirant d’eau à seulement 60 cm une fois les appendices relevés, tout en garantissant des performances de premier ordre. Ce n’est plus un bateau avec une quille, mais un système hydrodynamique intégré.

Comprendre cette face immergée de la performance change radicalement l’approche du navigateur. Au lieu de se focaliser uniquement sur ses voiles, le régatier stratège apprend à « sentir » son bateau. Il cherche l’angle de gîte optimal, celui où la carène travaille le mieux. Il joue avec la répartition des poids pour ajuster l’assiette. Il vise des réglages qui lui permettent de naviguer avec une barre neutre, signe que le dialogue entre les voiles et la carène est parfaitement harmonieux. C’est à ce niveau de compréhension que la navigation au près cesse d’être un combat contre le vent pour devenir une science de l’équilibre.

L’étape suivante est d’appliquer cette vision systémique à votre propre bateau. Analysez son comportement, mesurez sa dérive et testez différents réglages pour trouver le point d’équilibre où il exprime tout son potentiel de remontée au vent.