Contrairement à l’idée reçue, la sécurité en mer ne s’achète pas avec du matériel. Elle se construit par la maîtrise de procédures et la compréhension d’un système où chaque élément a un rôle critique.

- La possession d’un équipement conforme ne garantit pas la survie ; seule la capacité à l’utiliser sous stress fait la différence.

- Chaque pièce, du gilet au radeau, doit être intégrée dans une chaîne de survie logique et répétée par l’équipage.

Recommandation : Remplacez la « check-list » réglementaire par des « stress tests » réguliers de votre matériel et de vos procédures en conditions proches du réel.

Pour tout navigateur s’apprêtant à prendre le large, la liste de l’armement de sécurité hauturier ressemble souvent à une corvée administrative. On coche les cases de la Division 240, on accumule les gilets, les fusées, le radeau, et l’on se sent prêt. Une fois le matériel à bord, un faux sentiment de sécurité s’installe. Le conteneur du radeau de survie n’a jamais été ouvert, le gilet autogonflant est encore dans son emballage, et le « grab bag » est une simple collection d’objets hétéroclites. Cette approche, purement matérialiste, est la plus grande menace pour votre équipage.

Le consensus général se contente de conseiller de « vérifier son équipement ». Mais cette platitude ignore la réalité d’une situation de crise : le stress, la désorientation, la peur. En urgence, vous n’aurez pas le temps de lire un mode d’emploi. La véritable question n’est pas « Avez-vous le bon équipement ? », mais « Maîtrisez-vous les procédures qui le transforment en outil de survie ? ». L’équipement est le matériel, la procédure est le logiciel. L’un sans l’autre ne vaut rien. Le drame se noue lorsque l’on découvre en pleine tempête que le gilet ne se retourne pas comme prévu ou que l’on ne sait pas quoi attraper en priorité avant d’abandonner le navire.

Cet article propose un changement de paradigme radical. Nous n’allons pas dresser une énième liste. Nous allons construire un écosystème de survie. Nous verrons comment chaque élément, du plus personnel (le gilet) au plus collectif (le radeau), s’intègre dans une chaîne de survie logique et efficace. L’objectif est de passer d’une possession passive à une maîtrise active, pour que chaque membre d’équipage devienne un maillon fort de votre plan de survie. Car en haute mer, ce n’est pas ce que vous avez qui vous sauvera, mais ce que vous savez faire.

Ce guide est structuré pour vous faire passer de la théorie de l’équipement à la pratique de la survie. Chaque section aborde un pilier de votre sécurité, non pas comme un objet isolé, mais comme une compétence à acquérir. Vous découvrirez comment tester, entretenir et maîtriser chaque composant de votre armement pour qu’il devienne une extension de votre volonté de survivre.

Sommaire : De l’équipement à l’écosystème de survie, votre guide complet

- Le gilet de sauvetage qui vous sauvera vraiment la vie : le guide pour le choisir et l’entretenir

- Le « grab bag » : le sac qui contient votre deuxième vie

- Isolé mais pas seul : quel système pour alerter les secours au milieu de l’océan ?

- Le feu à bord : le scénario catastrophe que vous pouvez éviter

- La pharmacie de bord : comment devenir le médecin de votre équipage au large

- Le radeau de survie : ce qu’il faut absolument faire avant de quitter le navire

- L’avarie que vous n’aurez pas : la check-list de maintenance avant le grand départ

- La haute mer : plus qu’une destination, une épreuve qui vous transforme

Le gilet de sauvetage qui vous sauvera vraiment la vie : le guide pour le choisir et l’entretenir

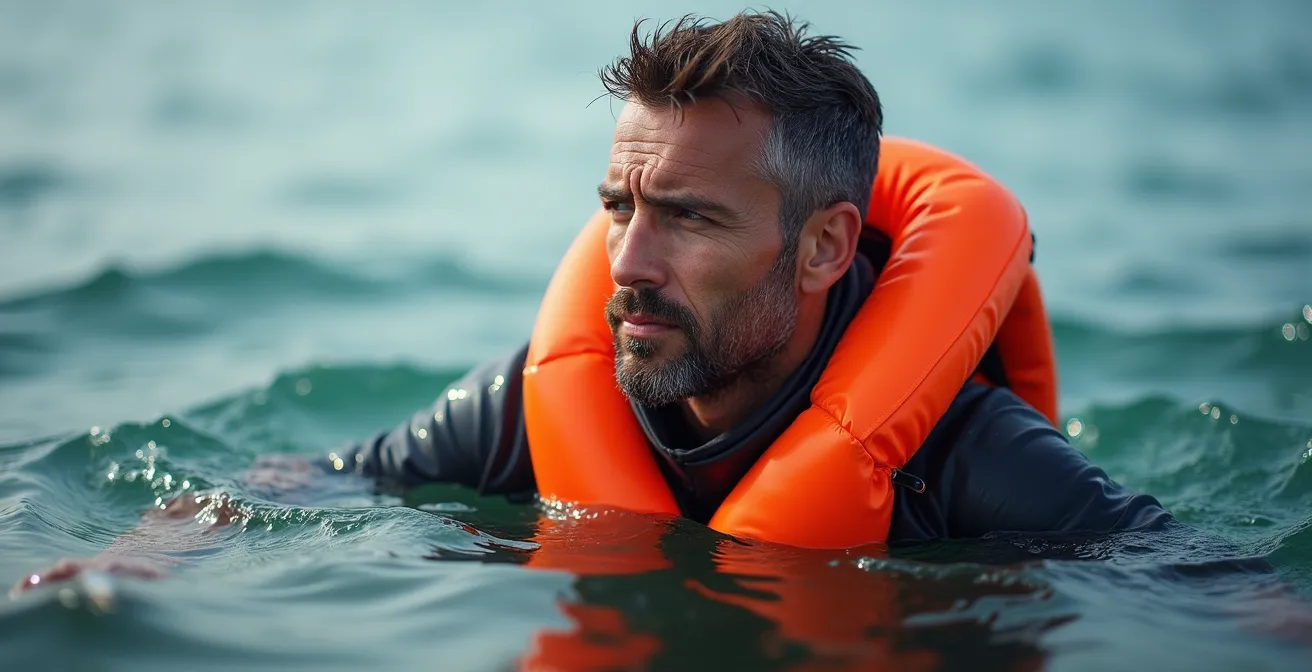

Le gilet de sauvetage est souvent le premier et dernier rempart entre la vie et la mort en cas d’homme à la mer. Pourtant, la plupart des navigateurs se contentent de choisir un modèle estampillé 150 Newtons sans jamais en vérifier l’efficacité réelle. Un gilet adapté à la haute mer doit faire plus que flotter : il doit vous retourner sur le dos même inconscient, maintenir vos voies respiratoires hors de l’eau dans le clapot et être confortable au point de vouloir le porter en permanence. Le choix ne doit pas se baser sur le prix, mais sur des critères de performance en situation : vitesse de gonflage, capacité de retournement et accessibilité des accessoires (sifflet, lampe flash).

La maîtrise de cet équipement personnel passe inévitablement par des tests en conditions réelles. Il est impératif d’enfiler votre gilet et de sauter à l’eau, dans un environnement sécurisé, pour comprendre son comportement. Est-ce que la sangle sous-cutale joue bien son rôle ? Le col maintient-il votre tête efficacement ? Le déclenchement manuel est-il intuitif ? Cette expérience transforme la perception du gilet : de contrainte réglementaire, il devient un véritable hub de survie personnel, votre première assurance-vie.

Cette approche pratique est au cœur des formations les plus sérieuses. L’étude de cas des stages World Sailing est éclairante : des marins expérimentés y découvrent souvent les lacunes de leur propre matériel. Comme le montre l’expérience du stage sécurité et survie organisé par le Macif Centre de Voile, passer une journée à tester son équipement en mer change radicalement la confiance en son matériel. L’entretien régulier, incluant l’inspection visuelle et le remplacement des cartouches de CO2 et des pastilles de sel selon les préconisations, n’est alors plus une corvée, mais le prolongement logique de cette démarche de maîtrise.

Le « grab bag » : le sac qui contient votre deuxième vie

Si le gilet est votre survie individuelle et immédiate, le « grab bag » est votre police d’assurance pour la survie collective et prolongée. C’est le kit de départ de votre nouvelle vie si la première, votre bateau, venait à sombrer. Sa composition ne doit rien au hasard. Trop de navigateurs le remplissent d’objets utiles mais non critiques, le rendant trop lourd ou désorganisé. La logique doit être temporelle : que vous faut-il pour survivre 24h, 72h, puis une semaine ? Cette structuration change tout. L’eau et les moyens de signalisation (fusées, miroir) sont pour les premières 24 heures ; la nourriture, la VHF portable et une pharmacie complémentaire pour les 72 heures ; le kit de réparation du radeau et des moyens de subsistance (pêche) pour le long terme.

Le contenant est aussi important que le contenu. Le sac doit être étanche, flottant, d’une couleur vive et facilement préhensible. Mais surtout, son contenu doit être connu sur le bout des doigts par tout l’équipage. En situation de stress extrême, chaque seconde compte. Un exercice simple mais redoutable consiste à tenter de localiser un objet précis (la VHF, les comprimés contre le mal de mer) dans le sac, les yeux bandés. Si vous mettez plus de 30 secondes, votre organisation est à revoir.

Pour vous aider à structurer votre sac de survie, voici une approche par modules temporels qui a fait ses preuves en situation réelle. L’idée est de prioriser les éléments en fonction de leur criticité dans le temps, pour un accès rapide et logique.

| Module temporel | Équipements essentiels | Priorité |

|---|---|---|

| Module 24h | Eau potable (1L/personne), fusées de détresse, miroir de signalisation, lampe étanche, couverture de survie | Critique |

| Module 72h | Rations alimentaires, trousse médicale avancée, VHF portable étanche, piles de rechange | Important |

| Module longue durée | Kit de réparation radeau, ligne de pêche, comprimés purification eau, cartes/documents plastifiés | Complémentaire |

La véritable validation de votre « grab bag » ne se fait pas au port, mais à travers des exercices de stress. Chronométrez-vous pour le récupérer depuis n’importe quel point du bateau en moins de 30 secondes, de jour comme de nuit. Ce test révèle instantanément les failles de son rangement et de son ergonomie. C’est cette maîtrise procédurale qui transforme un simple sac en planche de salut.

Isolé mais pas seul : quel système pour alerter les secours au milieu de l’océan ?

Au milieu de l’océan, la technologie est votre seule connexion avec la terre. Posséder les bons équipements d’alerte est une chose, comprendre leur séquence d’utilisation en est une autre. Il ne s’agit pas d’une liste d’appareils, mais d’une chaîne d’alerte graduée. La VHF avec Appel Sélectif Numérique (ASN) est le premier maillon pour une avarie à portée côtière. Plus loin, le téléphone satellite devient essentiel pour une communication non urgente ou pour obtenir un avis médical. Enfin, la balise de détresse EPIRB (RLS en français) est l’ultime recours, le signal qui ne doit être déclenché qu’en cas de péril grave et imminent, lorsque la survie de l’équipage est directement menacée.

Savoir quand et comment utiliser chaque maillon de cette chaîne est une compétence fondamentale. Déclencher une EPIRB pour une panne moteur sans autre danger est une erreur grave qui mobilise inutilement des secours précieux. À l’inverse, tarder à lancer un appel de détresse sur la VHF peut transformer une situation gérable en drame. L’équipage doit connaître cette doctrine d’emploi : qui déclenche quoi, dans quel ordre et après quelle décision du chef de bord. Cette procédure doit être affichée clairement près de la table à cartes.

Un aspect souvent négligé de cette chaîne de communication est le conseil médical à distance. Avant l’évacuation, il y a la consultation. Des services comme le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) du CHU de Toulouse sont des anges gardiens pour les marins. Disponibles 24/7, ces médecins peuvent guider un équipier pour poser des points de suture ou administrer un traitement, transformant une urgence médicale en situation gérable. Leur efficacité est prouvée, car dans de nombreux cas, une téléconsultation bien menée évite une évacuation sanitaire complexe et risquée. Connaître ce service et avoir ses coordonnées à portée de main fait partie intégrante de votre plan de survie.

Le feu à bord : le scénario catastrophe que vous pouvez éviter

Parmi tous les périls de la mer, l’incendie est peut-être le plus terrifiant. Il vous prive de votre refuge et ne vous laisse aucune échappatoire. La lutte contre le feu à bord ne s’improvise pas ; elle repose sur une prévention obsessionnelle et une réaction immédiate et coordonnée. La prévention passe par une inspection rigoureuse et régulière des circuits électriques et de l’alimentation en gaz. Chaque câble doit être protégé de l’abrasion, chaque connexion doit être propre et serrée, et le circuit de gaz doit être testé pour les fuites avant chaque départ.

Cependant, le risque zéro n’existe pas. Si le feu se déclare, les 30 premières secondes sont absolument critiques. C’est durant ce laps de temps que vous pouvez maîtriser le départ de feu ou voir la situation devenir incontrôlable. Chaque membre de l’équipage doit connaître par cœur la séquence d’intervention d’urgence, qui doit être répétée lors de briefings de sécurité. Cette séquence n’est pas une simple liste, c’est un ballet de survie où chaque geste compte.

La procédure doit être instinctive : Alerter, Couper, Attaquer. D’abord, donner l’alerte convenue (par exemple, trois coups de corne de brume longs) pour que tout le monde comprenne instantanément la nature du danger. Simultanément, un équipier désigné coupe l’alimentation électrique générale et la vanne de gaz. Enfin, un autre équipier se saisit de l’extincteur adapté (poudre ABC pour les feux courants, CO2 pour les feux d’origine électrique) et attaque la base des flammes. Un second équipier doit se tenir prêt avec un autre extincteur en renfort. La connaissance de l’emplacement et du mode d’emploi de chaque extincteur n’est pas une option, c’est une nécessité absolue.

Plan d’action : La séquence d’intervention incendie

- 0-5 secondes : Alerter. Donnez le signal convenu (ex: 3 coups de corne) pour mobiliser l’équipage sans équivoque.

- 5-10 secondes : Isoler. Coupez l’alimentation électrique générale et la vanne de gaz pour supprimer les sources d’alimentation du feu.

- 10-20 secondes : Armer. Localisez et dégoupillez l’extincteur approprié le plus proche du foyer.

- 20-30 secondes : Attaquer. Visez la base des flammes avec l’agent extincteur par un mouvement de balayage. Un équipier se tient prêt avec un second extincteur.

- Après intervention : Ventiler. Une fois le feu maîtrisé, ventilez abondamment la zone pour évacuer les fumées toxiques, en se tenant du côté du vent.

Cette chorégraphie doit être répétée mentalement et physiquement. Où sont les extincteurs ? Qui coupe le courant ? Qui prend le premier extincteur ? Répondre à ces questions au port, au calme, transforme une réaction de panique en une procédure efficace.

La pharmacie de bord : comment devenir le médecin de votre équipage au large

En haute mer, le premier médecin, c’est vous. Votre pharmacie de bord n’est pas une simple boîte de pansements, mais un mini-dispensaire d’urgence. Sa composition doit être validée avec votre médecin traitant, en fonction de la durée de votre voyage, des destinations et des pathologies de l’équipage. Mais au-delà de son contenu, c’est son organisation qui déterminera son efficacité en situation de crise. L’erreur commune est de ranger les médicaments par ordre alphabétique ou par type. Sous stress, chercher un médicament précis devient une épreuve.

L’approche la plus pragmatique est une organisation par symptômes ou par type de blessure. Créez des modules ou des trousses étanches et clairement étiquetées : « Traumatologie » (bandages, désinfectants, agrafes, antalgiques), « Problèmes digestifs », « Infections », « Allergies », etc. Ainsi, face à une plaie ouverte, vous n’avez qu’à saisir le module « Traumatologie » sans avoir à réfléchir. Cette méthode réduit drastiquement la charge cognitive et le risque d’erreur dans un moment critique.

Pour être efficace, il faut bien sûr avoir le matériel, mais surtout savoir l’utiliser. Des formations comme le stage Premiers Soins en Mer (PSMer) sont inestimables. Elles vous apprennent les gestes qui sauvent, de la pose d’un garrot à la communication efficace avec un médecin à distance. Comme le montre l’exemple des formations validées par la FFVoile, apprendre à décrire précisément des symptômes, à prendre une tension ou à suturer une plaie sous la direction du CCMM transforme un équipier en un premier intervenant médical compétent. C’est cette compétence qui fait la différence entre un incident et un drame.

| Organisation par symptômes | Organisation classique | Avantage en situation d’urgence |

|---|---|---|

| Module ‘Traumatologie’ : bandages, antalgiques, désinfectants | Rangement alphabétique des médicaments | Accès immédiat sans connaissance médicale |

| Module ‘Infection’ : antibiotiques, antipyrétiques | Classification par type (comprimés, pommades) | Évite les erreurs de traitement |

| Module ‘Digestif’ : antidiarrhéiques, antiémétiques | Tri par date de péremption | Gain de temps crucial sous stress |

Devenir le référent médical du bord est une lourde responsabilité, mais elle est indissociable du rôle de chef de bord au large. Cela implique de connaître les antécédents de chacun, de tenir un inventaire à jour de la pharmacie et, surtout, de ne jamais hésiter à contacter le CCMM au moindre doute. Leur expertise est une extension de votre propre pharmacie.

Le radeau de survie : ce qu’il faut absolument faire avant de quitter le navire

Le radeau de survie est l’arche de Noé du marin, le refuge de la dernière chance. Mais la décision la plus critique n’est pas de l’avoir, mais de savoir quand l’utiliser. La règle d’or, martelée par tous les experts en survie, est de ne jamais monter dans son radeau tant que l’on ne doit pas « monter » pour y accéder. En clair : on reste sur son navire aussi longtemps que possible. Un bateau qui flotte, même démâté ou rempli d’eau, reste un abri plus grand, plus visible et souvent plus sûr qu’un radeau. Une décision trop hâtive d’abandonner le navire est une condamnation.

Cette décision est la plus grave qu’un chef de bord aura à prendre. Elle doit être le résultat d’une analyse froide de la situation : le navire est-il en train de sombrer irrémédiablement ? Y a-t-il un incendie incontrôlable ? La coque est-elle structurellement compromise ? Ce n’est qu’en cas de péril grave et imminent que l’ordre d’évacuation doit être donné. Malheureusement, les statistiques sont cruelles et montrent que la panique mène souvent à de mauvais choix ; une analyse de Santé publique France sur les noyades montre que les adultes sont les principales victimes, souvent suite à des décisions inadaptées face au danger.

Une fois la décision prise, une autre procédure critique s’enclenche : la séquence d’abandon. Les cinq dernières minutes à bord sont un chaos potentiel qui doit être transformé en une série d’actions méthodiques et répétées. Cette séquence doit être connue de tous. Elle commence par le lancement de l’appel de détresse avec la position GPS, l’activation de la balise EPIRB, et la préparation du matériel à emporter : le « grab bag », des bidons d’eau supplémentaires. Le radeau est mis à l’eau et percuté, maintenu au bateau par sa bosse. Le transfert se fait en priorité pour les blessés, puis le reste de l’équipage, le chef de bord en dernier. Ne jamais couper la bosse reliant le radeau au navire tant que celui-ci n’a pas sombré, sauf s’il risque d’entraîner le radeau avec lui.

À retenir

- Votre sécurité ne dépend pas de la quantité d’équipement, mais de votre capacité à l’intégrer dans un système de survie cohérent et maîtrisé.

- La maîtrise réelle ne s’acquiert que par la pratique : testez votre matériel (gilet, radeau) et vos procédures (feu, abandon) en conditions simulées.

- La maintenance prédictive et la connaissance parfaite de votre navire constituent votre première et plus efficace ligne de défense contre l’avarie grave.

L’avarie que vous n’aurez pas : la check-list de maintenance avant le grand départ

La meilleure façon de survivre à une situation de crise en mer est de l’éviter. 90% des interventions de secours en plaisance sont dues à des avaries qui auraient pu être prévenues par une maintenance rigoureuse. Avant une grande traversée, le bateau doit faire l’objet d’un examen aussi minutieux qu’un avion avant le décollage. Il ne s’agit pas de jeter un coup d’œil, mais d’appliquer une méthode. L’approche AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité), simplifiée pour la plaisance, est un excellent guide mental.

Cette méthode consiste à passer en revue les systèmes critiques du bateau un par un et à se poser trois questions : Comment peut-il tomber en panne ? Quelles seraient les conséquences ? Comment puis-je l’éviter ? Les cinq systèmes à inspecter sans faute sont :

- Le système de gouverne : safran, mèche, paliers. Une perte de contrôle est un scénario catastrophe.

- Le système de propulsion : moteur, hélice, presse-étoupe. Essentiel pour manœuvrer et recharger les batteries.

- Le système de gréement : mât, haubans, ridoirs. L’intégrité de votre « moteur à vent » est non négociable.

- L’intégrité de la coque : passe-coques et vannes. Une voie d’eau est l’ennemi numéro un.

- Le système électrique : batteries, alternateur, câblage. Sans électricité, plus d’instruments, plus de pilote, plus de feux.

Cette inspection systématique doit être consignée dans un carnet de santé du bateau. Ce document devient la mémoire de votre navire, traçant les interventions, les remplacements et les points de vigilance. C’est l’outil qui vous fait passer d’une maintenance subie à une maintenance proactive.

Un carnet de santé du bateau bien tenu permet de passer d’une maintenance réactive à une maintenance prédictive, réduisant de 70% les risques d’avarie en mer.

– Thierry Dubois, Skipper professionnel et formateur CEPIM

Cette discipline de la maintenance n’est pas une contrainte, c’est le premier acte de l’armement de votre bateau pour le large. Un bateau bien préparé est un bateau qui inspire confiance à son équipage et qui vous permettra de vous concentrer sur la navigation, et non sur la gestion de pannes.

La haute mer : plus qu’une destination, une épreuve qui vous transforme

Au terme de ce parcours, il apparaît clairement que la sécurité en mer est moins une question d’équipement qu’une question de culture, de compétence et de préparation mentale. Accumuler le meilleur matériel du monde ne servira à rien si l’équipage ne sait pas s’en servir en parfaite coordination lorsque le vent montera et que la mer se formera. La véritable sécurité naît de la répétition des gestes, de la connaissance intime de son navire et de la confiance absolue dans les procédures établies.

Cette préparation transforme profondément le rapport du navigateur à la mer et à son propre équipement. Le gilet de sauvetage n’est plus un poids, mais un allié. La check-list de maintenance n’est plus une corvée, mais un rituel qui rassure. L’épreuve de la haute mer commence bien avant de larguer les amarres. Elle commence par cette préparation méticuleuse qui transforme l’anxiété en confiance, et l’appréhension en une saine vigilance. C’est un investissement en temps et en formation qui paie des dividendes inestimables : la sérénité.

Cette transformation psychologique est souvent le bénéfice le plus marquant des formations pratiques à la survie. Comme le souligne un formateur expérimenté, le changement est radical :

« La formation World Sailing devrait être généralisée à tous les plaisanciers. Nous voyons arriver des marins expérimentés qui découvrent qu’ils ne savaient pas vraiment utiliser leur matériel de sécurité. Après trois jours d’exercices pratiques – sauter à l’eau, gonfler un radeau, hélitreuillage – leur perception change complètement. Ils passent de l’anxiété à la confiance, sachant qu’ils peuvent réagir efficacement en situation de crise. »

– Anonyme, Témoignage sur Boatsnews.com

En définitive, s’armer pour la haute mer, c’est s’armer soi-même. C’est acquérir les compétences et le sang-froid qui feront de vous, chef de bord, le maillon le plus solide de la chaîne de survie de votre équipage. Le matériel n’est qu’un outil au service de votre expertise.

Pour que cette transformation s’opère, la prochaine étape est de passer de la lecture à la pratique. Organisez dès maintenant une session d’entraînement avec votre équipage pour tester vos procédures et votre matériel en conditions sécurisées.